Ein Energiespeichersystem (ESS) ist ein Gerät oder eine Gruppe von Geräten, die dazu dienen, Energie zu speichern und für eine spätere Nutzung bereitzustellen. Batterien, chemische, elektrochemische, mechanische und thermische Systeme sind einige der am häufigsten verwendeten Energiespeichersysteme, die den täglichen Bedarf an Energie decken.

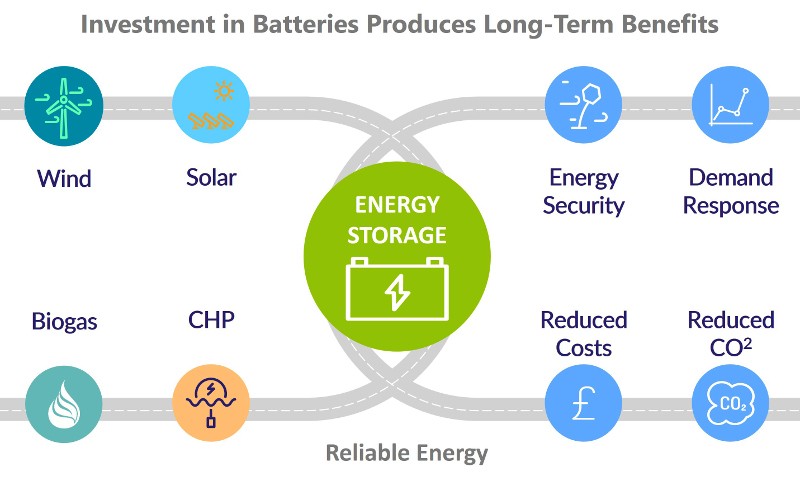

Energiespeichersysteme machen es einfacher, Energie dort zu speichern und zu liefern, wo und wann sie benötigt wird. Dadurch wird eine widerstandsfähigere Energieinfrastruktur geschaffen und Kosteneinsparungen für Verbraucher und Versorgungsunternehmen erzielt. Außerdem sichern sie die Systeme, indem sie schnell auf Stromschwankungen reagieren.

Zusätzlich zu den steigenden Energiekosten stellen Veränderungen bei der Versorgung mit erneuerbaren Energien und ein sprunghafter Anstieg der Stromnachfrage das globale Stromnetz vor Herausforderungen, die eine größere Flexibilität unserer ursprünglichen Strukturen erfordern, um sie für alle zugänglich und erschwinglich zu machen Bezahlbare saubere Energie.

Mit den aktuellen und neuen Energiespeichertechnologien kann Energie auf Knopfdruck zuverlässig geliefert werden.

Selbst wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht, kann die netzbasierte Energiespeicherung das Problem der Unbeständigkeit von Solar- oder Windenergie lösen und eine kontinuierliche Versorgung mit sauberer Energie für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen gewährleisten.

Komponenten von Energiespeichersystemen (ESS)

Ein typisches Energiespeichersystem besteht aus zwei Hauptkomponenten:

Ein Energieumwandlungssystem (Power Conversion System, PCS) sorgt für die Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom und von Gleichstrom in Wechselstrom (Wechselstrom und Gleichstrom sind Arten von Elektrizität), der zum Laden in die Batterie fließt oder von der Batterie in elektrische Energie umgewandelt wird. Die Batterien speichern den Wechselstrom und speisen ihn in das Stromnetz ein.

Das Batteriemanagementsystem (BMS) ist verantwortlich für das Laden der Batterie, den Ausgleich und die Überwachung des Zustands sowie für den Mikrocontroller, der die Systemsteuerung und die Kommunikation übernimmt.

Treiber für Energiespeichersysteme

In der schnell wachsenden Energiebranche entscheiden sich immer mehr Unternehmen für erneuerbare Energien, um verschiedene Bedürfnisse zu erfüllen, wie z.B:

- Netzunabhängige Stromerzeugung

- Verbessern Sie die Nachhaltigkeit

- Verbessern Sie die Energieeffizienz

- Risiko managen

- Reduzieren Sie Emissionen

- Reduzieren Sie den Energieverbrauch

Erneuerbare Energiequellen wie Sonnen- und Windenergie werden jedoch von Wetterschwankungen beeinflusst, und ESS-Systeme können die Schwankungen der Sonnen- oder Windenergie ergänzen und abmildern, indem sie Energie für eine spätere Nutzung speichern.

Wenn beispielsweise Sonnenkollektoren durch Wolken oder Regen beeinträchtigt werden, hilft die ESS-Technologie dabei, eine zuverlässige Stromversorgung aufrechtzuerhalten und die gespeicherte Energie bei Bedarf zu nutzen.

Darüber hinaus trägt die Energiespeicherung dazu bei, dass Stromnetze, einschließlich Microgrids, kosteneffizienter arbeiten, da das System bei durchschnittlicher Last und nicht bei Spitzenlast betrieben wird. Die ESS-Technologie ermöglicht auch erhebliche jährliche Kosteneinsparungen.

Vorteile von Energiespeichersystemen

Energiespeichersysteme bieten klare Vorteile —-, die von der proaktiven Bewältigung des Missverhältnisses zwischen Stromangebot und -nachfrage bis hin zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit des Netzes reichen.

Zu den Vorteilen von ESS gehören unter anderem die folgenden:

- Sicherstellung der Zuverlässigkeit kritischer Dienste

- Erhöhung der Flexibilität der Einrichtung

- Erhöhung der Widerstandsfähigkeit von voneinander abhängigen Netzwerken

- Deckung des Bedarfs bei Nachfragespitzen

- Bereiten Sie das Netz für das (schnelle) Laden von Elektrofahrzeugen vor

- Dienste für abgelegene Gemeinden

In den letzten Jahren hat sich der Fokus verstärkt auf Energiespeicherlösungen gerichtet. Wie z.B. stationäre Speicher, um die Zuverlässigkeit des Netzes, die Ausfallsicherheit und das Nachfragemanagement zu verbessern.

Risiken von Energiespeichersystemen

Energiespeichersysteme bergen einige Risiken, wie zum Beispiel.

- Elektrische Brände

- Überhitzung

- Kurzschlüsse

- Thermisches Durchgehen

Beispielsweise können Ionenbatterien, die einfach herzustellende Elektrolyte mit energetischen Materialien kombinieren, zu Brandgefahren führen, wenn die Membran beschädigt wird. Daher ist ein integriertes Brandschutzsystem zur frühzeitigen und zuverlässigen Branderkennung in Energiespeichersystemen mit Silberionenbatterien unabdingbar.

Darüber hinaus birgt die breite Einführung von netzbasierten Kaliumbatterien gewisse Herausforderungen in Bezug auf Kosten, begrenzte Lebensdauer und Sicherheit.

Und wirtschaftliche und technische Faktoren machen die wirtschaftliche Rentabilität der ESS-Einführung zu einer Herausforderung. Infolgedessen befindet sich die ESS-Technologie weltweit in verschiedenen Stadien der Einführung.

Arten von ESS-Technologie

Basierend auf der Form der Energiespeicherung (Speicherprinzip) werden die Energiespeichertechnologien in der Regel in fünf Typen kategorisiert, darunter:

1. Chemische Energiespeicherung

- Ammoniak

- Wasserstoff

- Methanol

- Synthetisches Erdgas

- Synthetische Kraftstoffe

Bei der chemischen Energiespeicherung wird Elektrizität zur Herstellung von Chemikalien verwendet, die als Brennstoffe für die Stromerzeugung, den Transport oder zur Unterstützung der Heizlast eingesetzt werden können.

Die chemische Energiespeicherung umfasst Wasserstoff und andere wasserstoffreiche chemische Energieträger, die aus einer Vielzahl von heimischen Energiequellen (z.B. fossile, nukleare und erneuerbare Energieträger) hergestellt werden und in einer Vielzahl von Energiespeicheranwendungen zum Einsatz kommen, darunter

- Schwere Nutzfahrzeuge

- Elektrizität zu Gas

- Elektrizität zu Flüssigkeit

- Stahlherstellung

Wasserstoff kann als Gas in Drucktanks oder großen unterirdischen Kavernen (komprimiertes gasförmiges H2), als Flüssigkeit in kryogenem, vorzugsweise tiefkaltem, flüssigem H2) oder als flüssige oder feste Hydride (z.B. Wasserstoff und Magnesium) gespeichert werden.

2. Elektrische Energiespeicherung

Kondensator

Superkondensator

Supraleitende magnetische Energiespeicher (SMES)

Superkondensatoren, auch bekannt als „elektrochemische Doppelschichtkondensatoren“ oder „Superkondensatoren“, sind Geräte mit hoher Leistung und niedrigem Energieverbrauch, die eine elektrochemische Doppelschicht zur Energiespeicherung nutzen.

Superkondensatoren sind skalierbar und können eine große Anzahl von Zyklen (bis zu 100.000) überstehen, da es keine chemischen Reaktionen gibt.

SMES-Systeme speichern elektrischen Strom als ein Feld, das durch den Stromfluss durch eine supraleitende Spule (die unter einen kritischen Temperaturpunkt gekühlt wird) erzeugt wird, und geben die Energie durch Entladung der Spule wieder frei. Das Speichersystem entlädt sich zeitnah und hat den zusätzlichen Vorteil, dass das elektromagnetische Feld leicht zu warten ist.

3. Elektrochemische Energiespeicherung/Batterie-Energiespeichersystem (BESS)

Seit der Erfindung der ersten Batterie durch Alessandro Vota im Jahr 1800 haben sich die Batterien in viele Formen weiterentwickelt. Es gibt eine Vielzahl von wiederaufladbaren Zellen, die den spezifischen Anforderungen an Leistung und Lebensdauer entsprechen.

Wiederaufladbare Batterie:

Durchflussbatterien (Varianten umfassen Vanadium-Redox-Batterien, ZnBr (Zink))

Bleisäurebatterien und fortschrittliche Bleisäurebatterien (bipolare Bleisäure, Bleikohle)

Lon-Batterien (einschließlich LCO, LFP, LMO, LTO, NCA und NMC)

Natrium-Ionen-Batterie

Natrium-Schwefel-Batterie

Festkörperbatterie

Das Konzept der ESS-Batterien besteht darin, Energie durch reversible elektrochemische Reaktionen in einer oder mehreren elektrochemischen Zellen zu speichern und die gespeicherte Energie in elektrische Energie umzuwandeln.

Eine Batterieeinheit ist ein einzelnes Gerät, während sich ein Batteriemodul auf parallel oder in Reihe geschaltete Batteriezellen bezieht. Ein Batteriesatz besteht aus einer Reihe von einzelnen Modulen und einem Schutzsystem, die zusammen organisiert sind.

Traditionelle Batteriesysteme bestehen aus Deep-Cycle-Blei-Säure-Batterien. In den letzten Jahren haben sich jedoch leichte, effiziente und skalierbare Lithium-Ionen-Batterien durchgesetzt, die in einer Vielzahl von Anwendungen wie Mobiltelefonen, Elektrofahrzeugen, intelligenten Stromnetzen und stationären Energiespeichern zum Einsatz kommen.

Außerdem eignen sich Lithium-Ionen-Batterien für kleinere, größere Systeme, die mehrere Megawattstunden (MWh) speichern und das gesamte Stromnetz versorgen können. Ein 100-MWh-System kann zum Beispiel auf weniger als 0,5 Hektar Land installiert werden.

Die Technologie der Flussbatterien basiert auf der Zirkulation von flüssigen Elektrolyten, die Elektronen laden oder entladen und durch Redoxreaktionen (Reduktion und Oxidation) Strom erzeugen. Flow-Batterien bestehen aus wiederverwertbaren Komponenten, haben eine längere Lebensdauer und liefern kostengünstigen, zuverlässigen Strom.

4. Mechanische Energiespeicherung

Mechanische Energiespeichersysteme speichern durch Bewegung erzeugte Energie. Beispiele hierfür sind:

Adiabatische Druckluftspeicherung (ACAES)

Druckluftspeicherung (CAES)

Feuerlose Lokomotive

Schwungrad-Energiespeicherung (FES)

Pumped Hydro Energy Storage (PHES)/Pumped Hydro Energy Storage (PHS)

Bei der Druckluftspeicherung wird Luft angesaugt und in einer Reihe von großen unterirdischen Kammern/Höhlen ein Hochdrucksystem erzeugt. Dort wird die komprimierte Luft, die in der Regel mit etwas Erdgas vermischt ist, in einen Generator oder eine Turbine geleitet, wenn die Nachfrage nach Strom steigt oder die Windgeschwindigkeiten nachlassen.

Das Schwungrad speichert die Energie des Stromnetzes in einem sich schnell drehenden Maschinenrotor, der für kurze Zeit eine hohe Leistung aufnimmt und oft auch wieder abgibt. Das Magnetfeld hält das Rad in einem reibungsfreien Vakuum, um Energieverluste zu verhindern. Außerdem verlangsamt sich die Rotationsgeschwindigkeit, wenn Strom zur Stromerzeugung benötigt wird.

Schwungrad-Energiespeichersysteme gleichen Schwankungen bei Stromangebot und -nachfrage aus, gewinnen Bremsenergie von elektrischen Zügen zurück oder liefern kurzfristig Strom bei Stromausfällen. Im Vergleich zu anderen Energiespeichersystemen haben diese Systeme geringe Auswirkungen auf die Umwelt, niedrige Wartungskosten und eine lange Nutzungsdauer.

Pumpspeicherkraftwerke basieren auf einem Schwerkraftkonzept und verwenden Turbinen, die überschüssigen Strom nutzen, um Wasser (außerhalb der Spitzenlastzeiten) in ein höher gelegenes Reservoir zu pumpen.

In Spitzenzeiten des Strombedarfs kann das im oberen Stausee gespeicherte Wasser in den unteren Stausee fließen und durch die Turbinen fließen, um Strom zu erzeugen.

Groß angelegte Energiespeicherprojekte nutzen gepumpte Wasserkraft zur Stromerzeugung und machen nach Angaben des US-Energieministeriums etwa 95 % der Speicher im US-Netz aus.

Der Bau neuer Pumpspeicherkraftwerke ist jedoch aufgrund von Faktoren wie den langen Entwicklungszeiten und den Auswirkungen von Genehmigungen für große wasserbasierte Infrastrukturen eine Herausforderung.

5. Thermische Energiespeicherung

- Ziegelstein-Speicherheizgerät

- Eisspeicher Klimatisierung

- Flüssigluft-Energiespeicher (LAES)

- Schmelzsalz-Energiespeicher (MSES)

- Phase Change Materialien

- Solar-Teich

- Dampfakkumulator

Thermische Energiespeichersysteme nutzen überschüssige Energie, um Wärme und Kälte einzufangen und dann bei Bedarf wieder abzugeben.

Geschmolzenes Salz speichert zum Beispiel die von der Sonne erzeugte Wärme, so dass sie genutzt werden kann, wenn die Sonne nicht scheint. Ein weiteres Beispiel ist die Eisspeicherung in Gebäuden, die den Bedarf an Kompressoren reduzieren kann, während sie die Klimaanlage für längere Zeiträume bereitstellt.

LAES nutzt überschüssigen Netzstrom, um die Umgebungsluft zu kühlen und in Flüssiggas umzuwandeln. Die Flüssigkeit wird dann durch Kontakt mit der Umgebungsluft oder durch Nutzung der Abwärme wieder in Gas umgewandelt, und das expandierte Gas wird zum Antrieb von Turbinen zur Stromerzeugung verwendet.

Phasenwechselmaterialien werden in thermischen Batterien verwendet, die überschüssigen Strom oder Wärme speichern. Phasenwechselmaterialien (PCM) absorbieren oder geben genügend Energie ab, um Kühlung oder Wärme zu liefern, wenn sie ihre Phase ändern.

Ein Material speichert beispielsweise Wärme, wenn es sich von einem festen in einen flüssigen Zustand verwandelt, und verwandelt sich wieder in einen festen Zustand und gibt Wärme ab, um heißes Wasser bereitzustellen usw.

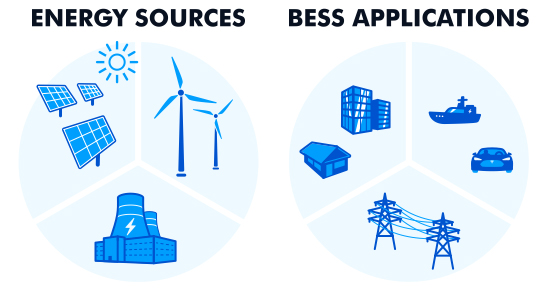

Anwendungen für Batteriespeichersysteme

Batteriespeichersysteme können mit Strom aufgeladen werden, der aus erneuerbaren Energiequellen wie Sonne oder Wind erzeugt wird.

Solarspeicherbatterien können Unternehmen und Privathaushalte dabei unterstützen, energieunabhängiger zu werden und gleichzeitig eine zuverlässige Stromversorgung bei langfristigen Stromunterbrechungen zu gewährleisten.

BESS ist vielseitig und flexibel in Bezug auf die Energiekapazität. Energiesicherheit, Autarkie und Notstromversorgung durch Batterien sind die wichtigsten Faktoren für Batteriespeichersysteme/Batteriespeicherlösungen für den Hausgebrauch.

Heim-Energiespeichersysteme speichern erzeugte Wärme oder Elektrizität, um die Energie bei Bedarf zu nutzen und die Abhängigkeit vom Stromnetz zu verringern.